お気に入りBlog新着

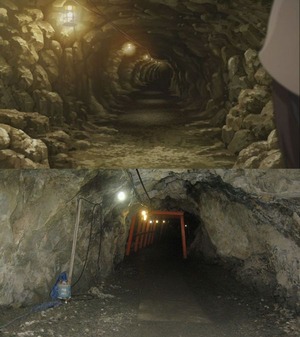

世紀末オカルト学院

いわゆる「聖地巡礼」をやった人がいたので転載します。

長野駅

アニメの設定上の1999年当時は長野都市ガスなんて無かったんですけどね。

文武学校前

真田宝物館

松代駅

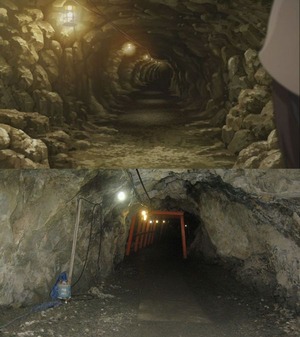

象山地下壕

皆神山

長野駅

アニメの設定上の1999年当時は長野都市ガスなんて無かったんですけどね。

文武学校前

真田宝物館

松代駅

象山地下壕

皆神山

カチューシャ

ご無沙汰しております。

私って“カチューシャ萌え”なのかなと思う今日この頃。

とは言え、男性には縁遠いカチューシャですので調べてみました。

まず「カチューシャ」という呼び方は日本でしか通用しないのだとか。

普通に“hair band”あるいは「不思議の国のアリス」のアリスが

身に付けているので“Alice Band”と言うそうです。

「カチューシャ」はエカテリーナに対する愛称とのことで

外国で「カチューシャ」と言ったとしても

「この人にロシア人の知り合いでもいるのかな?」

と思われるのでしょうね。

なぜ日本で「カチューシャ」と呼ばれたかは諸説あるようですが

松井須磨子が「カチューシャの唄」を歌った

トルストイの「復活」の主人公カチューシャが有力なようです。

ただし松井須磨子は劇中で身に付けていた記録はないそうです。

私って“カチューシャ萌え”なのかなと思う今日この頃。

とは言え、男性には縁遠いカチューシャですので調べてみました。

まず「カチューシャ」という呼び方は日本でしか通用しないのだとか。

普通に“hair band”あるいは「不思議の国のアリス」のアリスが

身に付けているので“Alice Band”と言うそうです。

「カチューシャ」はエカテリーナに対する愛称とのことで

外国で「カチューシャ」と言ったとしても

「この人にロシア人の知り合いでもいるのかな?」

と思われるのでしょうね。

なぜ日本で「カチューシャ」と呼ばれたかは諸説あるようですが

松井須磨子が「カチューシャの唄」を歌った

トルストイの「復活」の主人公カチューシャが有力なようです。

ただし松井須磨子は劇中で身に付けていた記録はないそうです。

木曽

名古屋の徳川美術館に行ってきました。

その入口ロビーには尾張家の所領が示されていたのですが

木曽もそれに含まれていたことを初めて知りました。

木曽檜という絶大な資源があったからでしょうね。

そういう歴史があるから、今は国有林なのでしょうね。

県歌に出てくる「木曽の桟(かけはし)」は

川の対岸どうしを結ぶものではなく

がけに沿って丸太で作った橋だったそうで

松明を落としてしまって火事で焼失したため

尾張藩が1648年に石を積んで作ったのだそうです。

上に書いたことを知らなければ「なぜ尾張藩が?」

という疑問を私はきっと持ったことでしょうね。

今の長野県というものがいかに様々な地域から

成り立っているのかと思うと感慨深いものがあります。

長野県が一時期分裂しそうになったとき

県議会で誰からともなく県歌「信濃の国」が歌われ

分裂が避けられたという話を聞いたことがありますが

納得できる気がします。

その入口ロビーには尾張家の所領が示されていたのですが

木曽もそれに含まれていたことを初めて知りました。

木曽檜という絶大な資源があったからでしょうね。

そういう歴史があるから、今は国有林なのでしょうね。

県歌に出てくる「木曽の桟(かけはし)」は

川の対岸どうしを結ぶものではなく

がけに沿って丸太で作った橋だったそうで

松明を落としてしまって火事で焼失したため

尾張藩が1648年に石を積んで作ったのだそうです。

上に書いたことを知らなければ「なぜ尾張藩が?」

という疑問を私はきっと持ったことでしょうね。

今の長野県というものがいかに様々な地域から

成り立っているのかと思うと感慨深いものがあります。

長野県が一時期分裂しそうになったとき

県議会で誰からともなく県歌「信濃の国」が歌われ

分裂が避けられたという話を聞いたことがありますが

納得できる気がします。

「ずく」の語源は何?

長野県方言として一番有名なものは「ずく」のような気がしますが

これについては「ニュアンスの説明が難しい」という話題が殆どで

由来などに関した議論はあまり聞いたことがありません。

ある本を読んでいたら「銑」という漢字があることを知りました。

「ずく」と読みます(IMEでも変換できます)。

製鉄に関する言葉のようです。

ネットで調べてみると現代の日本では「銑」という言葉より

「銑鉄(せんてつ)」という言葉のほうがポピュラーのようです。

更に調べてみると、このようなサイトがありました。

「銑鉄を出す」「出銑」という行為があるようです。

http://www.ainoritaxi.com/news/2007/03/post_159.html

どうも大変な作業のようで、まさに「ズクを出す」な気がします。

日本には近代の製鉄法以前に「たたら製鉄」というものがあったそうです

(「地団駄を踏む」の「地団駄」は「じたたら」が変化したものと言われています)。

その頃に「銑(ずく)」という用語は使われていたようなので

その言葉が残ったとしても不思議ではありません。

皆さんどう思われます?

まだ「ズク無し」「ズクをやむ」が理解不能ですが…。

(2010.6.22)

この「銑」という漢字

実は常用漢字だったようですが、

この度、改定で外れてしまうようです。

「ずく=銑」なら残念なことです。

これについては「ニュアンスの説明が難しい」という話題が殆どで

由来などに関した議論はあまり聞いたことがありません。

ある本を読んでいたら「銑」という漢字があることを知りました。

「ずく」と読みます(IMEでも変換できます)。

製鉄に関する言葉のようです。

ネットで調べてみると現代の日本では「銑」という言葉より

「銑鉄(せんてつ)」という言葉のほうがポピュラーのようです。

更に調べてみると、このようなサイトがありました。

「銑鉄を出す」「出銑」という行為があるようです。

http://www.ainoritaxi.com/news/2007/03/post_159.html

どうも大変な作業のようで、まさに「ズクを出す」な気がします。

日本には近代の製鉄法以前に「たたら製鉄」というものがあったそうです

(「地団駄を踏む」の「地団駄」は「じたたら」が変化したものと言われています)。

その頃に「銑(ずく)」という用語は使われていたようなので

その言葉が残ったとしても不思議ではありません。

皆さんどう思われます?

まだ「ズク無し」「ズクをやむ」が理解不能ですが…。

(2010.6.22)

この「銑」という漢字

実は常用漢字だったようですが、

この度、改定で外れてしまうようです。

「ずく=銑」なら残念なことです。

柴村ってどこ?

また実家で母が怪しいことを言っていました。

柴犬の語源が今の松代の柴(あるいは柴町)だというのです。

そこでWikiPediaで柴犬について調べました。

毛色、大きさなどから「柴」としている説の後に

「ほかに、信州の柴村を起源とする説もある」と書いてあります。

マイナーな説であるにしても

「信州の柴村」がどこのことを言っているのか気になりました

(ただし純粋な信州柴犬は今はいないそうです)。

母の言うとおり今の松代町柴(あるいは柴町)なのか、

それ以外に長野県のどこかに柴という地名があるのか…。

柴犬の語源が今の松代の柴(あるいは柴町)だというのです。

そこでWikiPediaで柴犬について調べました。

毛色、大きさなどから「柴」としている説の後に

「ほかに、信州の柴村を起源とする説もある」と書いてあります。

マイナーな説であるにしても

「信州の柴村」がどこのことを言っているのか気になりました

(ただし純粋な信州柴犬は今はいないそうです)。

母の言うとおり今の松代町柴(あるいは柴町)なのか、

それ以外に長野県のどこかに柴という地名があるのか…。

干支(えと)について

よく十二支の意味で「干支」という言葉を使う方がいます。

私も小中学生くらいの頃はそうでした。

しかし厳密には、

十干(じっかん)と十二支を合わせたものが干支なわけです。

十干の最初は甲(きのえ)で、十二支の最初は子(ね)です。

もっとも最近で甲子だったのは1984年です

(ちなみに甲子園ができたのは、その60年前の1924年)。

簡単に「甲」に「きのえ」と振り仮名を付けましたが

実は、「木・火・土・金・水」×「兄(え)・弟(と)」なわけで、順に

きのえ・きのと・ひのえ・ひのと・つちのえ・…・みずのと

となり、これを漢字「甲・乙・丙・丁・戊・…・癸」

の読みに当てたわけです。

更に付け加えるならば

「干支」の読みも「兄(え)・弟(と)」を当てたのです。

今年は十二支の最初の年ではありますが

十干は戊(つちのえ)ですから、まだ5番目なので

今年を「干支の最初の年」と言うことはできません。

以上、1983年末に先生から聞いた話でした。

風水が流行っている一方で

意外と多くの方が誤解しているようなので

気になって書いてしまいました。

私も小中学生くらいの頃はそうでした。

しかし厳密には、

十干(じっかん)と十二支を合わせたものが干支なわけです。

十干の最初は甲(きのえ)で、十二支の最初は子(ね)です。

もっとも最近で甲子だったのは1984年です

(ちなみに甲子園ができたのは、その60年前の1924年)。

簡単に「甲」に「きのえ」と振り仮名を付けましたが

実は、「木・火・土・金・水」×「兄(え)・弟(と)」なわけで、順に

きのえ・きのと・ひのえ・ひのと・つちのえ・…・みずのと

となり、これを漢字「甲・乙・丙・丁・戊・…・癸」

の読みに当てたわけです。

更に付け加えるならば

「干支」の読みも「兄(え)・弟(と)」を当てたのです。

今年は十二支の最初の年ではありますが

十干は戊(つちのえ)ですから、まだ5番目なので

今年を「干支の最初の年」と言うことはできません。

以上、1983年末に先生から聞いた話でした。

風水が流行っている一方で

意外と多くの方が誤解しているようなので

気になって書いてしまいました。

信濃毎日新聞「真田一族のふるさと」

あけましておめでとうございます。

今年もよろしくお願いいたします。

昨日は実家に帰って年越しをしてきました。

「年越し」と言うより「お年取り」という言葉のほうが

ピンと来る私って老人でしょうか? (笑)

実家で酒を飲みながら、色々と松代の話をしました。

実家には色々な本がありました。

「とことん信州松代」には以前に書いた長谷川五作をはじめ

松代にゆかりのある先人がたくさん載っています。

そして↓の本です。

実家に同じ本が2冊あることが判ったので

1冊もらってきました。

これでブログも少しマシになるかも。

今年もよろしくお願いいたします。

昨日は実家に帰って年越しをしてきました。

「年越し」と言うより「お年取り」という言葉のほうが

ピンと来る私って老人でしょうか? (笑)

実家で酒を飲みながら、色々と松代の話をしました。

実家には色々な本がありました。

「とことん信州松代」には以前に書いた長谷川五作をはじめ

松代にゆかりのある先人がたくさん載っています。

そして↓の本です。

実家に同じ本が2冊あることが判ったので

1冊もらってきました。

これでブログも少しマシになるかも。

除夜の鐘

除夜の鐘は

6根(眼・耳・鼻・舌・身・意)×3(苦楽・不苦・不楽)×2(浄・染)×3世(前世・今世・来世)

で108なのだそうです。

ところで「2年参り」という言葉は長野の方言なのだとか。

「初詣」というのが一般的なのだそうです。

私の理解としては

2年参り…12月31日~1月1日の夜の間に行くもの

初詣…1月1日の朝以降に行くもの

と考えていて、微妙にニュアンスの違いがあります。

「ゆく年くる年」などを観ていると

12月31日のうちに入場している寺社と

1月1日0時の瞬間から入場開始している寺社

があるようです。

もしかしたら、こういう違いなのかもしれませんね。

6根(眼・耳・鼻・舌・身・意)×3(苦楽・不苦・不楽)×2(浄・染)×3世(前世・今世・来世)

で108なのだそうです。

ところで「2年参り」という言葉は長野の方言なのだとか。

「初詣」というのが一般的なのだそうです。

私の理解としては

2年参り…12月31日~1月1日の夜の間に行くもの

初詣…1月1日の朝以降に行くもの

と考えていて、微妙にニュアンスの違いがあります。

「ゆく年くる年」などを観ていると

12月31日のうちに入場している寺社と

1月1日0時の瞬間から入場開始している寺社

があるようです。

もしかしたら、こういう違いなのかもしれませんね。

海津城と妻女山の位置関係

皆様、今年は大変にお世話になりました。

テキトーなことばかり書いていて教えていただくことばかりです。

来年もよろしくお願いいたします。

大河ドラマ「風林火山」は、

信州史を知る上で良いキッカケとなりました。

実は私、一旦映像で見ないと想像できない

という頭の悪さの持ち主なんです。。

そんな理由から書籍から学ぶということが

なかなかできずにいたのですが

これからはできそうな気がします。

昔から疑問に思っているのが

海津城と妻女山の位置関係です。

戦争で大切なのは実は補給だと聞きます。

ドラマでも睨み合いが続いたように描いていましたから

外部からの補給は少なからずあった

と考えるのが普通でしょう。

おそらく当時の地形としては

千曲川は海津城ギリギリまで迫っていて

海津城以北は湿地が混じった土地だと想像しています。

上杉方が妻女山に陣取ってしまたため

食糧などは地蔵峠を通って上田方面から調達するか

現在の長野市松代町から自給するしかないように思います。

「敵に塩を送る」謙信ですから、補給路を断つ

なんてことはしなかったのかもしれませんが

もし千曲川を使って坂城側から松代に補給していたら

やはり、それを断とうという考えは起こると思います。

武田方から見れば妻女山は“目の上のタンコブ”なわけです。

(だからこそ合戦に至ったのかもしれませんが)。

逆に上杉方から見ると、

越後から海津城の脇を通って補給をしなければいけません。

わざわざ孤立して本陣を置いたわけです。

妻女山は今の位置ではない、という説もあるようですが

あの辺りに陣を置いたという説が主流なわけで

現在の浅川西条だったという説でもない限り

上記の疑問を解くカギにはなりそうもないです。

現代生活の国道18号線を中心にした考え方に

染まってしまっているからかもしれませんが…。

来年はこの辺の疑問を解決したいです。

テキトーなことばかり書いていて教えていただくことばかりです。

来年もよろしくお願いいたします。

大河ドラマ「風林火山」は、

信州史を知る上で良いキッカケとなりました。

実は私、一旦映像で見ないと想像できない

という頭の悪さの持ち主なんです。。

そんな理由から書籍から学ぶということが

なかなかできずにいたのですが

これからはできそうな気がします。

昔から疑問に思っているのが

海津城と妻女山の位置関係です。

戦争で大切なのは実は補給だと聞きます。

ドラマでも睨み合いが続いたように描いていましたから

外部からの補給は少なからずあった

と考えるのが普通でしょう。

おそらく当時の地形としては

千曲川は海津城ギリギリまで迫っていて

海津城以北は湿地が混じった土地だと想像しています。

上杉方が妻女山に陣取ってしまたため

食糧などは地蔵峠を通って上田方面から調達するか

現在の長野市松代町から自給するしかないように思います。

「敵に塩を送る」謙信ですから、補給路を断つ

なんてことはしなかったのかもしれませんが

もし千曲川を使って坂城側から松代に補給していたら

やはり、それを断とうという考えは起こると思います。

武田方から見れば妻女山は“目の上のタンコブ”なわけです。

(だからこそ合戦に至ったのかもしれませんが)。

逆に上杉方から見ると、

越後から海津城の脇を通って補給をしなければいけません。

わざわざ孤立して本陣を置いたわけです。

妻女山は今の位置ではない、という説もあるようですが

あの辺りに陣を置いたという説が主流なわけで

現在の浅川西条だったという説でもない限り

上記の疑問を解くカギにはなりそうもないです。

現代生活の国道18号線を中心にした考え方に

染まってしまっているからかもしれませんが…。

来年はこの辺の疑問を解決したいです。

私が中学生の時に抱いた疑問

それは、理科の炭酸水素ナトリウムの実験でです。

この実験では、発生した気体を石灰水に導入して確かめる

という手順が教科書に書かれています。

「これは『二酸化炭素が出る』と言っているようなものではないか」

と私は中学生ながらも思ったのでした。

小学校で、二酸化炭素以外にも水素や酸素について学びますが

石灰水は二酸化炭素についてのみ反応する物質です。

それ以外の気体を通しても、ただ泡ができるだけ。

何の物質なのかわからないで終わる筈は無いので

石灰水が反応してくれないと教科書の構成上、困るわけです。

「今までの気体検出法で色々と試してみましょう」で

良いと思うのですが、他の事をやる時間が無いのでしょうか。

あるいは、実験手順を詳しく書かないことによって

事故でも起こされたら大変なのかもしれませんね。

PISA(OECDが行ったテスト)では、

「日本人には知識があるが、それを応用する力、

考える力がない」という結論が出たようですが

その一片が、こういう場面に現われているような気がします。

この実験では、発生した気体を石灰水に導入して確かめる

という手順が教科書に書かれています。

「これは『二酸化炭素が出る』と言っているようなものではないか」

と私は中学生ながらも思ったのでした。

小学校で、二酸化炭素以外にも水素や酸素について学びますが

石灰水は二酸化炭素についてのみ反応する物質です。

それ以外の気体を通しても、ただ泡ができるだけ。

何の物質なのかわからないで終わる筈は無いので

石灰水が反応してくれないと教科書の構成上、困るわけです。

「今までの気体検出法で色々と試してみましょう」で

良いと思うのですが、他の事をやる時間が無いのでしょうか。

あるいは、実験手順を詳しく書かないことによって

事故でも起こされたら大変なのかもしれませんね。

PISA(OECDが行ったテスト)では、

「日本人には知識があるが、それを応用する力、

考える力がない」という結論が出たようですが

その一片が、こういう場面に現われているような気がします。